收藏意義上的“老地圖”一般是指上個世紀(jì)前半期以前的地圖,尤其是清末至民初間的圖。在這之前的圖民間存續(xù)很少,且時常成為對近代史的細(xì)節(jié)考察;在這之后的圖則相對量較大。鑒于地圖收藏的圈子很小,而且“東西”不多,價格彈性有限,所以贗品不多,近年來也會有點,不過我很懷疑做老地圖贗品的投入產(chǎn)出效率。

一位著名的考古專家知道我對地圖的關(guān)注,經(jīng)常給我提供一些有關(guān)老圖的信息。我笑談,“紙上所出”也像“土里所出”的一樣可以把玩。

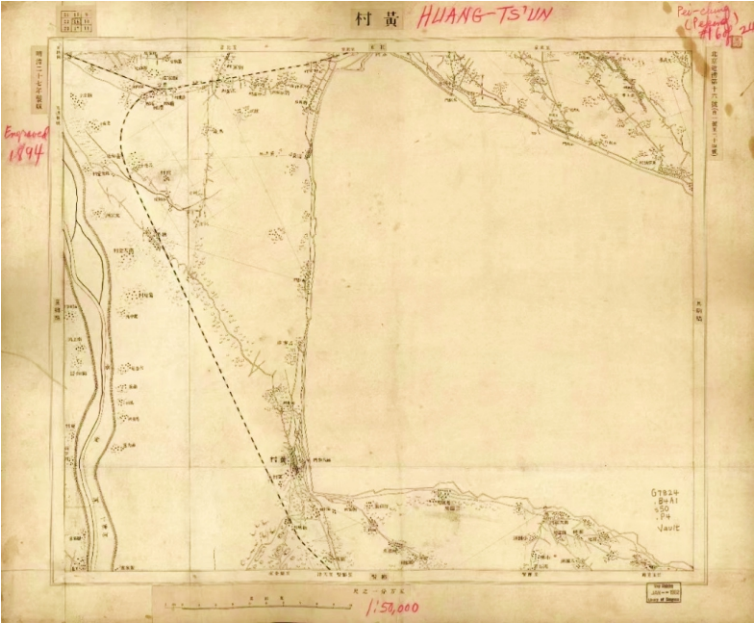

日前老兄給我轉(zhuǎn)發(fā)一則微信朋友圈,發(fā)布者說:“今天偶得一1894年日軍繪制的北京郊區(qū)地圖。地鐵4號線基本是按照南苑行宮西墻修的。19世紀(jì)末的居民點和今天4號線地鐵站名高度重合。”

1894年日軍繪制的北京郊區(qū)地圖

添加微信好友, 獲取更多信息

復(fù)制微信號

網(wǎng)上見到的圖不太清晰,考古專家也沒辦法。仔細(xì)看過,我對這圖頗有存疑――

首先,1894年夏發(fā)生甲午戰(zhàn)爭之前,即明治之初,日本國內(nèi)主要矛盾是天皇與幕府之間的沖突與統(tǒng)一。甲午前后日本覬覦中國、有擴(kuò)張之心,這段時間通過派遣到中國的負(fù)有間諜任務(wù)的人,測繪了一些中國地圖。

這方面情況,國內(nèi)學(xué)者多有研究,比如陳鋒《明治昭和年間日本的對華調(diào)查》(近代史研究,2004),今年的著作是沈克尼的《侵華日軍兵要地志揭秘――一百年來日本對中國的現(xiàn)場調(diào)查》。

但在對中國的全面侵略戰(zhàn)爭之前,明治中期日本在華的地理地圖測繪主要在東北、北洋水師所在的膠東以及福建沿海地區(qū),這是與其擴(kuò)張相關(guān)的預(yù)設(shè)戰(zhàn)場。目前資料中,明治二十七年即深入京城附近測制大比例尺(1∶5萬)地圖的似乎未見記錄。

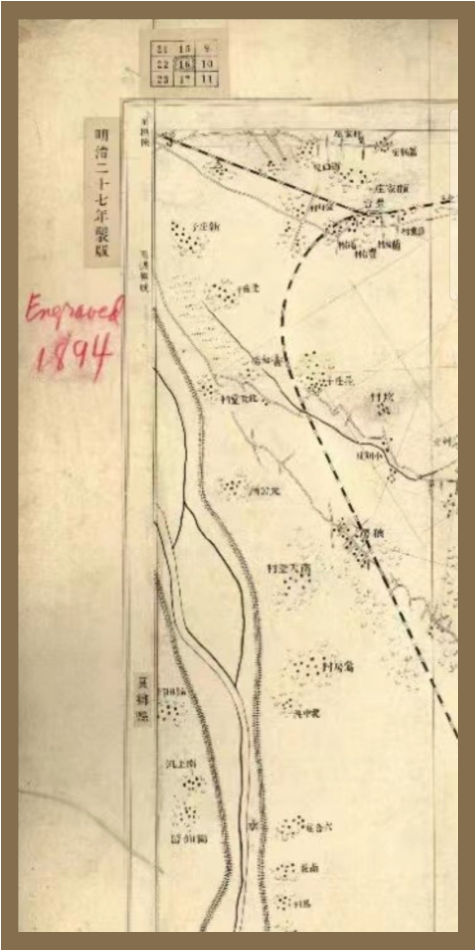

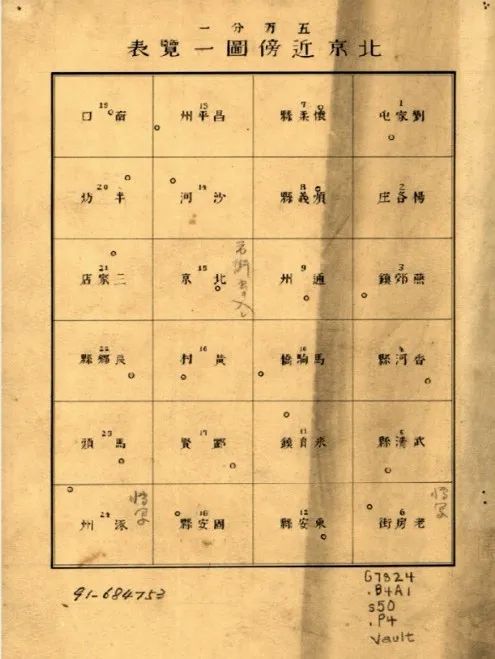

已知“明治二十七年”款的日制中國地圖有石印本《清國本部輿地圖》。這是一部翻制的中國地圖冊。“明治二十七年制圖”,必定在二十七年之前進(jìn)行測繪;看圖上“接圖表”的圖序,至少有1∶5萬的23幅圖,而黃村在京南20里,依接圖表再向北連續(xù)的六幅圖一定就包括內(nèi)城的全城了!這在1894年似乎是不大可能的。

對中國有明確軍事目標(biāo)的大規(guī)模地圖偷繪是在日俄戰(zhàn)爭爆發(fā)到侵華戰(zhàn)爭之間。甲午戰(zhàn)爭之前進(jìn)行全覆蓋的、北京城的、大比例尺地圖偷繪,即使有,也會留下清晰準(zhǔn)確的記錄。

存疑的邏輯之二在于制圖。

在上圖“明治二十七年制版”標(biāo)記及接圖表明顯與原圖紙色不一,有明顯的拼貼痕跡。正常的石印地圖大都將圖題、圖號、制圖、接圖表等“版權(quán)”信息直接印制。另外印制再局部剪輯拼貼不但繁縟,且容易增加錯訛。我實在想不出這么做的道理是什么――除非有商家將此后生僻地方不值錢的老地圖通過拼貼提升年款以糶值抬價。

這幅“黃村圖”不十分清晰,但圖左至上端有明顯的鐵路線(鐵路與公路在圖上的差別在于鐵路的線路筆直而公路曲折),這是本圖年款有誤最直接的證據(jù)。

眾所周知,北京地區(qū)中國人修的之一條正式鐵路是詹天佑那條,1910年修的京張線。此前1888年左右,清宮曾有造小鐵路之議,還進(jìn)了四千米軌枕器械,原說建在頤和園,后來機(jī)車故障要人力推動,到1895年建園經(jīng)費緊張停工時沒再理睬。鐵軌后來又鋪在北海北岸一側(cè)了,有照片和圖畫可證。

黃村西北去長辛店火車站五里,圖上的鐵路標(biāo)記只可能與這里的鐵路系統(tǒng)有關(guān)。圖上端還有一條東西向的路線,應(yīng)為系長辛店與京津線的連接。

關(guān)鍵在于,1894年時,黃村地區(qū)決無鐵路設(shè)施。盧溝橋至漢口的盧漢鐵路是甲午中日戰(zhàn)爭后清 *** 決心修筑的,由盛宣懷為督辦大臣。1898年底,從南北兩端同時開工,1905年11月15日鄭州黃河大橋建成。1906年4月1日全長1214千米的鐵路全線通車,改稱京漢鐵路。

根據(jù)以上三條,我推導(dǎo)出這張“明治二十七年”北京黃村地區(qū)日制大比例尺地圖在邏輯上不周延。圖上紅墨水筆跡所注的拉丁文信息更應(yīng)為后人添記,不能作為圖齡逾百的證據(jù)。

我的個人經(jīng)驗和目力有限,不能輕易證眼前的老圖為贗品。但這張圖,要想證真,還真不容易。

前一日上午我剛說這張老圖“要想證真還真不容易”,第二天下午它就被證真了。多虧了朋友圈的效率和專業(yè)水準(zhǔn)。

日前,順手“隨筆”了《一幅老圖真贗的研判》,11∶30發(fā)布,12時被轉(zhuǎn)帖到“地圖史群”里。在柏林自由大學(xué)的賈長寶老師12∶40和我聯(lián)系上(柏林是早上六、七點啊!)告訴我,他是當(dāng)年《地圖的發(fā)現(xiàn)》的讀者,他“隨手檢索了一下,找到了圖的出處”,而且他一開始也覺得“明治二十七年制版”是復(fù)制別圖,打印之后貼上來的,并且找到與之字體字形完全一樣的圖。后來又覺得有蹊蹺。

原來他查出原圖一套24幅,稱《北京近傍圖》,系陸軍參謀本部間諜測繪,藏美國國會圖書館,所以這圖大概率是真圖,年款也是真的。

圖上詳細(xì)的地理信息、印刷和使用痕跡,圖輯的相互關(guān)系都是判斷老圖真贗的重要依據(jù)。即使在 *** 上讀到精細(xì)的圖像文件,也遠(yuǎn)好于手機(jī)的翻拍。

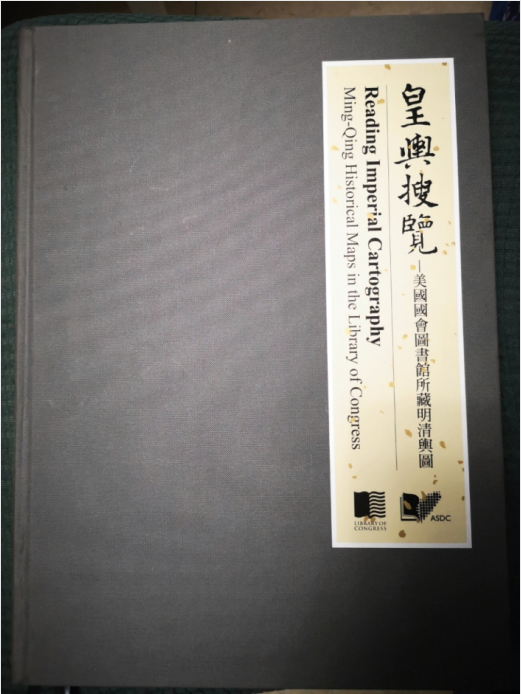

賈老師說到的美國國會圖書館是海外館藏近代中國老地圖最多的地方,李孝聰老師對此有專門研究,讀過他2004年的有關(guān)著作,便專門收藏了臺灣中研院版的《皇輿搜覽――美國國會圖書館所藏明清輿圖》。有賈老師提醒,我馬上查閱了這部圖集里的館藏圖錄,目錄第16條即1894年日制一套《北京近傍圖》,有圖幅數(shù)據(jù),只是沒有標(biāo)明制圖人信息和比例尺。

左圖:皇輿搜覽――美國國會圖書館所藏明清輿圖

右圖:北京近傍圖一覽表

頃刻,上海復(fù)旦史地所徐建平老師已經(jīng)從國會圖書館網(wǎng)站上把這套圖和24幅圖題的一覽表下載,其中第17幅正是黃村圖。有圖為證,這是真的。

緊接著,群里的中國科學(xué)院高俊院士又貼出了2017年日本出版《近代日本的海外地理情報收集與早期的外國地圖》一書電子版,書中有一章談“日清戰(zhàn)爭”(甲午戰(zhàn)爭)與中國地圖情報搜集。其中專門說到了這套五萬分之一的《北京近傍圖》。

至此,我在前面文章中對本圖提出的三點質(zhì)疑于是大體上都解決了:

之一點,1894年中日甲午戰(zhàn)爭爆發(fā)之前日本有沒有可能在北京城附近進(jìn)行大比例尺的軍用地圖測繪?

答案是:Yes!

“之前都以為日本在甲午爆發(fā)前的對華盜繪都是二十萬分之一的,就是所謂的‘清國二十萬分之一圖’。現(xiàn)在通過這套圖知道,在7月25號甲午戰(zhàn)爭打響之后,日本爭分奪秒,派出專業(yè)間諜完成了五萬分之一精度的北京周邊地區(qū)地圖盜繪。”賈長寶老師說道。在大阪大學(xué)小林茂教授編輯的《近代日本的海外地理情報收集與早期的外國地圖》中記錄了戰(zhàn)爭爆發(fā)后日軍測量局“為了在直隸省的決戰(zhàn)準(zhǔn)備”,迅速利用1860年英法聯(lián)軍制作的北京地區(qū)地圖為母本,調(diào)制了這套大比例尺北京周邊地圖。

第二點,原圖上圖題與接圖表的紙色不一,有拼貼痕跡。

答案是:原圖如此。

賈長寶老師的估計是“地圖是在1894年年底之前完成的,但當(dāng)時并沒有出版(或者說可能沒打算公開出版),這或許能解釋為何年款、圖名都是貼上去的。”

我同意賈老師的判斷。他認(rèn)為,另外還有兩個有意思的點:(1)明治27年12月,陸地測量部集中完成了一批在臺灣和內(nèi)陸地區(qū)盜繪地圖的制版,但目前只見到北京這套達(dá)到了五萬分之一的精度。(2)同年陸地測量部出版的圖,有兩種年款,一是“明治二十七年”,二是“明治廿七年”。或許是有兩個小組負(fù)責(zé)最后的制版工作。”

我原以為質(zhì)疑的第三點是邏輯上最嚴(yán)謹(jǐn)?shù)模?894年京城南郊不存在圖上的那條鐵路。

答案是:還真有!

群里測科院王均老師提供的信息:1893年,南郊黃村站開工修建。1895年,黃村站完工。1900年,黃村站被義和團(tuán)破壞,后被修復(fù)。原來這信息就在百度上。王老師說:“前幾天在 *** V《這里是北京》欄目講解百年故事,還真有南郊修鐵路的事。英國修的,我們自己修的,建了又拆,拆了又建。”

本來我以為這張老圖要想證“真”了還真不容易,結(jié)果不到半天還真給證“真”了。

回到前面說的話:“個人經(jīng)驗和目力有限,不能輕易證眼前的老圖為贗品”,還是要多讀書、讀圖,千萬別自我封閉,自以為是,多聽專家的意見,向?qū)<艺埥蹋傆羞M(jìn)益。

這套圖其實還有不少細(xì)節(jié)值得仔細(xì)琢磨。一個黃村車站就牽出了一堆故事,還有北到昌平南至固安,東到燕郊香河,西至良鄉(xiāng)上千平方千米幅員內(nèi)120年前的地理要素地貌變遷呢?

美國國會圖書館中國圖錄涉及到475幅從清初(順治)到清末(同治)的各式地圖。它們的流通故事、每一幅地圖的專項研究都有太多的研究課題可做。這套24幅甲午戰(zhàn)爭間日本偷繪的北京周邊大比例尺地圖,國會圖書館圖錄中載明是“亞麻質(zhì)地的”,那即是說肯定不是印刷本,如果是當(dāng)年日本人偷繪制作的原始本,我不會奇怪,那么它在過去125年間的命運(yùn)乃至何以1962年被美國國會圖書館入藏,就是我更有興趣的事了。